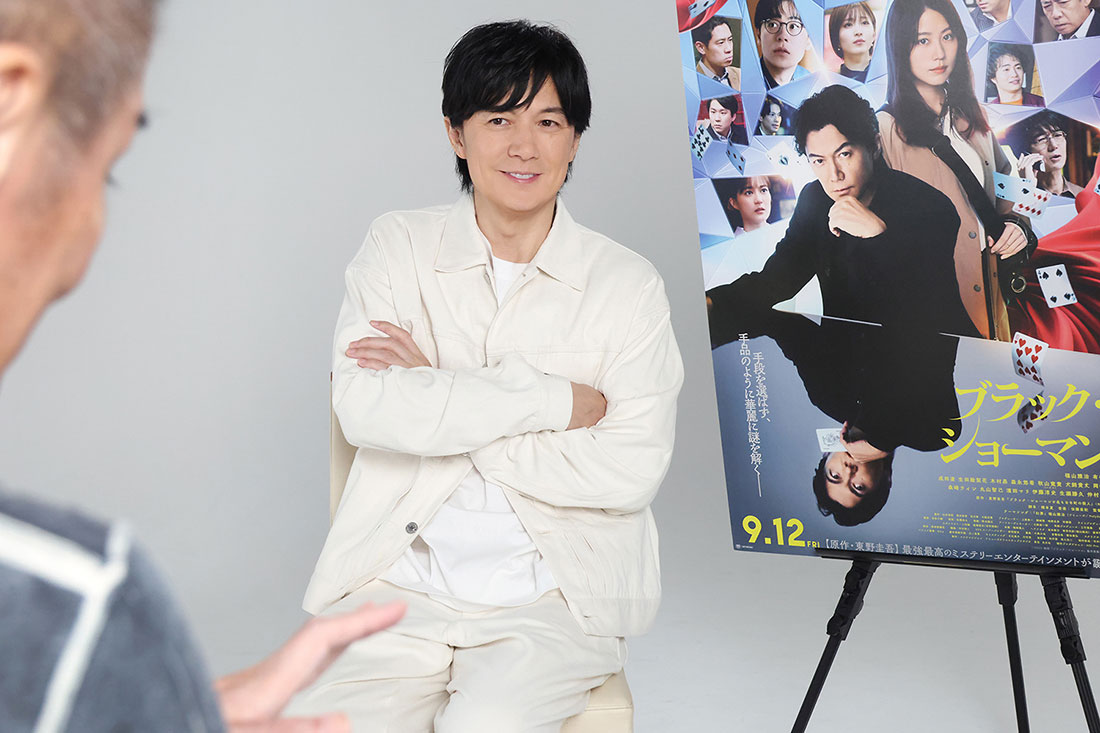

SPECIAL TALK

東野圭吾先生×福山雅治

スペシャル対談【後編】

スペシャル対談【後編】

※こちらの記事は一部映画のネタバレを含みます。

●では作品のお話を改めて。お2人は試写をご覧になられてからお会いするのは初めてだと伺っていますが、先生に率直な感想などもお聞きしたいです。

東野 面白かったです。

福山 見終わった後、すごくコンパクトな連絡をいただきました。

東野 すぐにメールを送りました。「面白かったです。面白かったし、福山さんがかっこよすぎました」と。

福山 「かっこよすぎちゃって、本当にすみません!」と返しました(笑)。

東野 でも本当にかっこよかったんですよ。自分としては神尾武史ってすごくかっこいい人間だと思って書いているんです。今まで書いたキャラクターはいっぱいいますが、その中で一番かっこいいと思っているし、それがまず一番大事なことだったんです。かっこいいとは華やかなことでもあるし、色鮮やかということだけじゃなく、どんな格好をしてもかっこいいということ。それは今回最も大事だったし、個人的に一番満足できたことです。映画全体としては原作よりもはるかに豪華に華やかなものになっていたので、これも原作者としては嬉しかった。僕は映画館で映画を見ていても、結構途中で時計を見ちゃうんですよ(笑)。この映画は全くそういうことがなく、あっという間に終わってしまった感じでした。しかもぼんやり見ていたら終わっちゃったとかではなく、原作者が言うのも変ですがワクワクして楽しんでいたら終わっていたという感じ。これは本当に面白い映画ですと自信をもって言えますね。

福山 嬉しいです。僕はクライマックスの教室のシーンがあるんですけど、そこに至るまでのテンポ感がすごくいいなと感じました。いざ教室のシーンが始まり、そこのマジックをどう見せていくかという最後の調整の話を、完成版の一歩手前の段階で監督やプロデューサー陣として。このストーリー展開のスピード感こそがマジックそのものだなと思ったし、タネが分かっていても楽しいというのがやっぱりマジックの醍醐味。観客を一歩、二歩先までいかに自然に気持ちよくミスリードしていくか?というのもマストですし、原作も武史の話術でずっとミスリードしていく。最初に「この人、何言ってるんだろう?」というところから始まって、後から「これを引き出すために言っていたんだ」という導かれ方をどう映像化していくか。そのためにはテンポ感と、気持ち悪くならないギリギリの違和感でミスリードしていくのが重要でした。シーンごとに少しフライング気味にミスリードしていく違和感が出るか出ないか、そのギリギリを狙う。それは脚本段階でも、実際に撮影をしている時も、キャストさんスタッフさん全員で緻密に積み重ねてきたつもりです。それが結果として先生の「面白かった」という感想につながっているのであれば、本当によかったなと思います。

福山 見終わった後、すごくコンパクトな連絡をいただきました。

東野 すぐにメールを送りました。「面白かったです。面白かったし、福山さんがかっこよすぎました」と。

福山 「かっこよすぎちゃって、本当にすみません!」と返しました(笑)。

東野 でも本当にかっこよかったんですよ。自分としては神尾武史ってすごくかっこいい人間だと思って書いているんです。今まで書いたキャラクターはいっぱいいますが、その中で一番かっこいいと思っているし、それがまず一番大事なことだったんです。かっこいいとは華やかなことでもあるし、色鮮やかということだけじゃなく、どんな格好をしてもかっこいいということ。それは今回最も大事だったし、個人的に一番満足できたことです。映画全体としては原作よりもはるかに豪華に華やかなものになっていたので、これも原作者としては嬉しかった。僕は映画館で映画を見ていても、結構途中で時計を見ちゃうんですよ(笑)。この映画は全くそういうことがなく、あっという間に終わってしまった感じでした。しかもぼんやり見ていたら終わっちゃったとかではなく、原作者が言うのも変ですがワクワクして楽しんでいたら終わっていたという感じ。これは本当に面白い映画ですと自信をもって言えますね。

福山 嬉しいです。僕はクライマックスの教室のシーンがあるんですけど、そこに至るまでのテンポ感がすごくいいなと感じました。いざ教室のシーンが始まり、そこのマジックをどう見せていくかという最後の調整の話を、完成版の一歩手前の段階で監督やプロデューサー陣として。このストーリー展開のスピード感こそがマジックそのものだなと思ったし、タネが分かっていても楽しいというのがやっぱりマジックの醍醐味。観客を一歩、二歩先までいかに自然に気持ちよくミスリードしていくか?というのもマストですし、原作も武史の話術でずっとミスリードしていく。最初に「この人、何言ってるんだろう?」というところから始まって、後から「これを引き出すために言っていたんだ」という導かれ方をどう映像化していくか。そのためにはテンポ感と、気持ち悪くならないギリギリの違和感でミスリードしていくのが重要でした。シーンごとに少しフライング気味にミスリードしていく違和感が出るか出ないか、そのギリギリを狙う。それは脚本段階でも、実際に撮影をしている時も、キャストさんスタッフさん全員で緻密に積み重ねてきたつもりです。それが結果として先生の「面白かった」という感想につながっているのであれば、本当によかったなと思います。

●特にお好きなシーンがあれば教えてください。

東野 いくつもありますね。でもやっぱり武史が去っていくラストシーンが最高にかっこよかったです。すごく期待していたシーンでもありますし。僕の原作はよく映像化されているのですが、内心“あのシーン欲しかったな…”と思うことも正直あります。でもあのラストシーンは本当に期待通りでした。あとはさっきも話した生瀬さんとのシーン。原作では武史の登場シーンで、木暮刑事をからかうシーンなんですけど、映画でもあそこは非常に痛快でしたね。あそこで「この人(武史)は何者なんだろう?」と小説の場合は読者に、映画の場合は観客に対して最初に訴えるところなので、すごくいいシーンになっていて嬉しかったです。華やかなシーンで言えば、英一の棺に武史が花をマジックで出すシーンかな。あのシーンは美しかったですね。

●あそこは本当にグッときてしまいました。

東野 兄に対しての武史の優しさや想いが初めて見られるシーンでもありますしね。武史は決して“愛”に対して斜に構えていないところがいいなと思っていて。兄に対してもまっすぐに愛情を表現しているし、自分の力で事件の謎を解こうとするのも愛ですから。

●真世のことも姪としてきちんと愛情を持っていると感じました。

東野 そうです。一切ごまかしていないじゃないですか。だからかっこいいんです。そこを隠したり斜に構えたりするのは、かえってかっこ悪いですよ。

福山 嬉しいですね。今回僕は仲村トオルさんとは初めての共演だったんですが、トオルさんが演じた英一がすごく素敵で、いい教師だったんだろうなというのが伝わってきました。どれくらい素晴らしい教師だったのかということは、最後にある生徒の言葉で明かされていく。その生徒が「先生は本当に幸せな人だよ」みたいなことを皮肉っぽく言うんですが、それを悪口と感じないくらい善良な人だったと思う。おそらく英一は本当に幸せな人だったと思うんです。その雰囲気をトオルさんが違和感なく、あの優しい佇まいで表現されていたなと。最後に真世へのメッセージを録音しているところもすごく素敵で。実は僕がトオルさんとセリフを交わしているシーンは、あのシーンだけなんですよね。しかもセリフは一言だけ。武史は家族の中ではねっかえり的な存在で、でも家族に対しての想いはきちんとある人。対して英一はずっと実直で人を騙すことも疑うこともなく、人をただ信じるという生き方をしてきた人。完成した作品を見て、現場でのその英一の空気が見事に出たなというのを感じて「トオルさん、ありがとうございます!」と心から思いました。人物造形の説得力がすごかったし、真世もそんな英一の娘であるという現実的なリアリティがあった。こういう真面目な、だけど疎遠な親子っているよねということをお2人が見事に表現してくれたことによって、武史の跳ね方というか自由度がすごく上がったんですよね。皆さんがそれぞれの役柄をリアリティをもって演じていただければいただくほど、『ブラック・ショーマン』(=武史)の自由度が上がるという構図が途中で分かってきたのは大きかったです。

福山 嬉しいですね。今回僕は仲村トオルさんとは初めての共演だったんですが、トオルさんが演じた英一がすごく素敵で、いい教師だったんだろうなというのが伝わってきました。どれくらい素晴らしい教師だったのかということは、最後にある生徒の言葉で明かされていく。その生徒が「先生は本当に幸せな人だよ」みたいなことを皮肉っぽく言うんですが、それを悪口と感じないくらい善良な人だったと思う。おそらく英一は本当に幸せな人だったと思うんです。その雰囲気をトオルさんが違和感なく、あの優しい佇まいで表現されていたなと。最後に真世へのメッセージを録音しているところもすごく素敵で。実は僕がトオルさんとセリフを交わしているシーンは、あのシーンだけなんですよね。しかもセリフは一言だけ。武史は家族の中ではねっかえり的な存在で、でも家族に対しての想いはきちんとある人。対して英一はずっと実直で人を騙すことも疑うこともなく、人をただ信じるという生き方をしてきた人。完成した作品を見て、現場でのその英一の空気が見事に出たなというのを感じて「トオルさん、ありがとうございます!」と心から思いました。人物造形の説得力がすごかったし、真世もそんな英一の娘であるという現実的なリアリティがあった。こういう真面目な、だけど疎遠な親子っているよねということをお2人が見事に表現してくれたことによって、武史の跳ね方というか自由度がすごく上がったんですよね。皆さんがそれぞれの役柄をリアリティをもって演じていただければいただくほど、『ブラック・ショーマン』(=武史)の自由度が上がるという構図が途中で分かってきたのは大きかったです。

●福山さんと仲村さんが兄弟であるという説得力もありました。

福山 ちゃんと髪型が似ているんです(笑)。ヘアメイクさんが似せてくれたのかもしれません。

東野 似ていましたね。

福山 自然と似ちゃったのかもしれません。身長は僕よりトオルさんの方が高いんですよ。

東野 そうなんだ!

福山 トオルさん、大きいんです。

東野 似ていましたね。

福山 自然と似ちゃったのかもしれません。身長は僕よりトオルさんの方が高いんですよ。

東野 そうなんだ!

福山 トオルさん、大きいんです。

●やはり神尾兄弟はかっこいい方がいいですよね?

東野 映画としてはそうなんですが、原作では正反対のタイプとして書いています(笑)。やっぱり武史はちょっと変わり者なんです。映画には出てきませんが、原作ではユリ・ゲラー(*70~80年代、日本で超能力ブームを巻き起こした人物)のスプーン曲げをすごく研究していたりするんですよ。あのシーンをなんで書いたのかなと思ったら、記憶違いだったらごめんなさいなのですが、福山さんが子供の頃スプーン曲げの練習をしていたという話を聞いたような気がして…。

福山 してました(笑)。実際子供のころに練習していましたし、たぶん先生にお話もしたと思います(笑)。

東野 「俺なんでこんなシーン書いてるのかな?」と思った時、確か福山さんが話してたよなと思って(笑)。

福山 結局曲げることはできませんでした。何度やっても曲がらなかった!

福山 してました(笑)。実際子供のころに練習していましたし、たぶん先生にお話もしたと思います(笑)。

東野 「俺なんでこんなシーン書いてるのかな?」と思った時、確か福山さんが話してたよなと思って(笑)。

福山 結局曲げることはできませんでした。何度やっても曲がらなかった!

●先生と福山さんの何気ない雑談が作品のエッセンスになっているんですね。

東野 それは絶対あります。この原作も福山さんの言葉がきっかけではありましたし。例えば「ガリレオシリーズ」を書いている時は、どうしても頭の中に福山さんが出てきちゃう。そういうことは多いと思いますね。

●『ブラック・ショーマン』もさらなる展開を期待します。最後にお2人から原作ファンはもちろん、映画ファンの方にメッセージをお願いします。

福山 今後の展開は当然ながら映画をご覧になってくださる皆様にかかっています!

東野 とにかく福山さんはかっこいいし、有村さんは綺麗だし、ストーリーは面白いし。いいことしかないです(笑)。

福山 ありがとうございます(笑)。

東野 映像も華やかで豪華なので、絶対に最後まで飽きずに楽しめます。約2時間がまるでマジックを見ているように、あっという間に過ぎていきますよ。

福山 監督、プロデューサー陣、演出補のスタッフさんたちと共に、脚本の読み合わせをしながら皆で作っていった作品です。最後の教室のシーンも、カットを細かく割っていけばもっと早く撮り進められたかもしれませんが、舞台のような感じでいけるところまで(カットを割らずに)いった方がいいんじゃないかという話になりまして。最後に作文を破るカットも、一連の長回しでやった方が見ている方も「え!?」」となるかなと。あの行為自体が問題の根本を解決する話ではないのですが、これは作品としても非常に大事なことだなと思っていました。「こういうことだったんだ」という驚きがあるシーンに、イリュージョンではないハンドマジックを入れるというのはそれ自体が動かぬ証拠であるということの説明でもある。その説得力をスタッフ全員が狙っていました。そんな風に皆で考えながら1シーン、1カットを積み重ねてきたので、濃度は相当高い作品になっていると思います。スピード感があってテンポよく進んで見えるとしたら、それは皆のギアがかみ合っている証拠なのかなと。そうやって歯車がしっかりかみ合っていかないと作品全体がドライブしていかないなと、撮影に入る前から思っていました。冒頭のイリュージョンしかり、ハンドマジックしかり、目線の送り方の細かいところまでかみ合っているからこそのスピード感なんだろうなと。そこはとても意識して撮影していたので、こちらの意図したことが非常に気持ちよく痛快に描かれているのが嬉しかったです。それとは別に社会的なメッセージも込められている作品でもあります。地域創生をめぐる人々の想い、SNSが人の人生を大きく変えてしまうという現実などもしっかり描かれています。これは東野作品の根底に流れている部分でもあると思いますが、神尾武史には“義侠心”を強く感じました。義の心――誰かのために、他者のためにという気持ちです。表現の仕方に濃淡はあれど、東野先生の作品にはどこかに必ず義の心があって。それは先生のお人柄からにじみ出ているものだと僕は思っています。武史を演じるうえでは、ホットさ、クールさ、ユーモア、私生活の謎、という4つの軸をどんな四角形にするかなと、とても考えました。すべて同じにはしない方がいいなと思ったので、常に四角形のベクトル、形を変えながら自分なりに緻密に計算して演じさせてもらっています。是非映画館でご覧になってほしいですね。

東野 確かに教室での作文のシーンはかっこよかったですね。ああいうオーソドックスで誰もが知っているようなマジックが出てくるというのが、逆にかっこよかった。改めてこれはマジックの映画だったんだなというのがよく分かりました。是非最後までお楽しみください。

東野 とにかく福山さんはかっこいいし、有村さんは綺麗だし、ストーリーは面白いし。いいことしかないです(笑)。

福山 ありがとうございます(笑)。

東野 映像も華やかで豪華なので、絶対に最後まで飽きずに楽しめます。約2時間がまるでマジックを見ているように、あっという間に過ぎていきますよ。

福山 監督、プロデューサー陣、演出補のスタッフさんたちと共に、脚本の読み合わせをしながら皆で作っていった作品です。最後の教室のシーンも、カットを細かく割っていけばもっと早く撮り進められたかもしれませんが、舞台のような感じでいけるところまで(カットを割らずに)いった方がいいんじゃないかという話になりまして。最後に作文を破るカットも、一連の長回しでやった方が見ている方も「え!?」」となるかなと。あの行為自体が問題の根本を解決する話ではないのですが、これは作品としても非常に大事なことだなと思っていました。「こういうことだったんだ」という驚きがあるシーンに、イリュージョンではないハンドマジックを入れるというのはそれ自体が動かぬ証拠であるということの説明でもある。その説得力をスタッフ全員が狙っていました。そんな風に皆で考えながら1シーン、1カットを積み重ねてきたので、濃度は相当高い作品になっていると思います。スピード感があってテンポよく進んで見えるとしたら、それは皆のギアがかみ合っている証拠なのかなと。そうやって歯車がしっかりかみ合っていかないと作品全体がドライブしていかないなと、撮影に入る前から思っていました。冒頭のイリュージョンしかり、ハンドマジックしかり、目線の送り方の細かいところまでかみ合っているからこそのスピード感なんだろうなと。そこはとても意識して撮影していたので、こちらの意図したことが非常に気持ちよく痛快に描かれているのが嬉しかったです。それとは別に社会的なメッセージも込められている作品でもあります。地域創生をめぐる人々の想い、SNSが人の人生を大きく変えてしまうという現実などもしっかり描かれています。これは東野作品の根底に流れている部分でもあると思いますが、神尾武史には“義侠心”を強く感じました。義の心――誰かのために、他者のためにという気持ちです。表現の仕方に濃淡はあれど、東野先生の作品にはどこかに必ず義の心があって。それは先生のお人柄からにじみ出ているものだと僕は思っています。武史を演じるうえでは、ホットさ、クールさ、ユーモア、私生活の謎、という4つの軸をどんな四角形にするかなと、とても考えました。すべて同じにはしない方がいいなと思ったので、常に四角形のベクトル、形を変えながら自分なりに緻密に計算して演じさせてもらっています。是非映画館でご覧になってほしいですね。

東野 確かに教室での作文のシーンはかっこよかったですね。ああいうオーソドックスで誰もが知っているようなマジックが出てくるというのが、逆にかっこよかった。改めてこれはマジックの映画だったんだなというのがよく分かりました。是非最後までお楽しみください。